商談がうまくいかない、緊張する。どうにかしたい。vol.2

目次

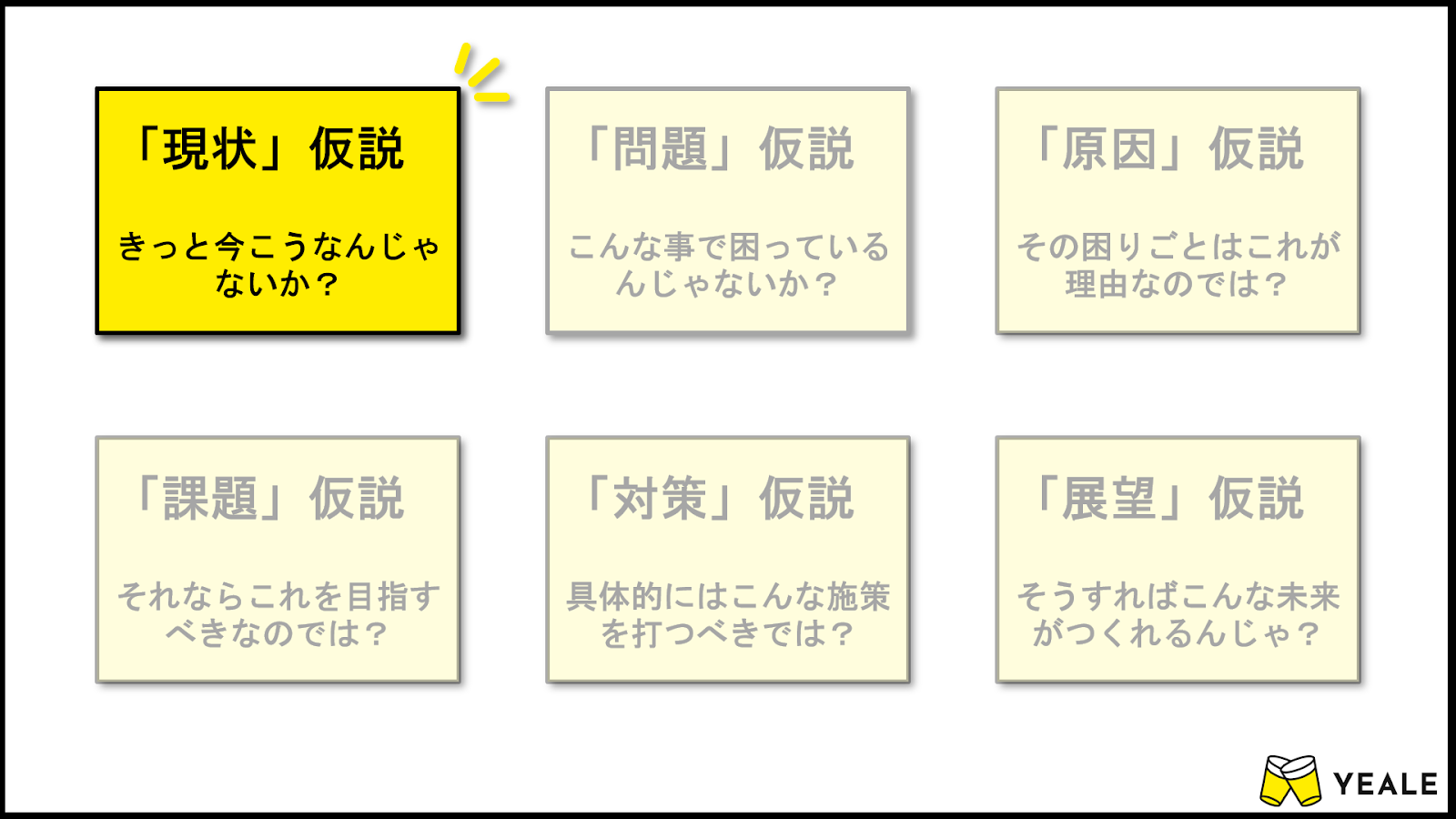

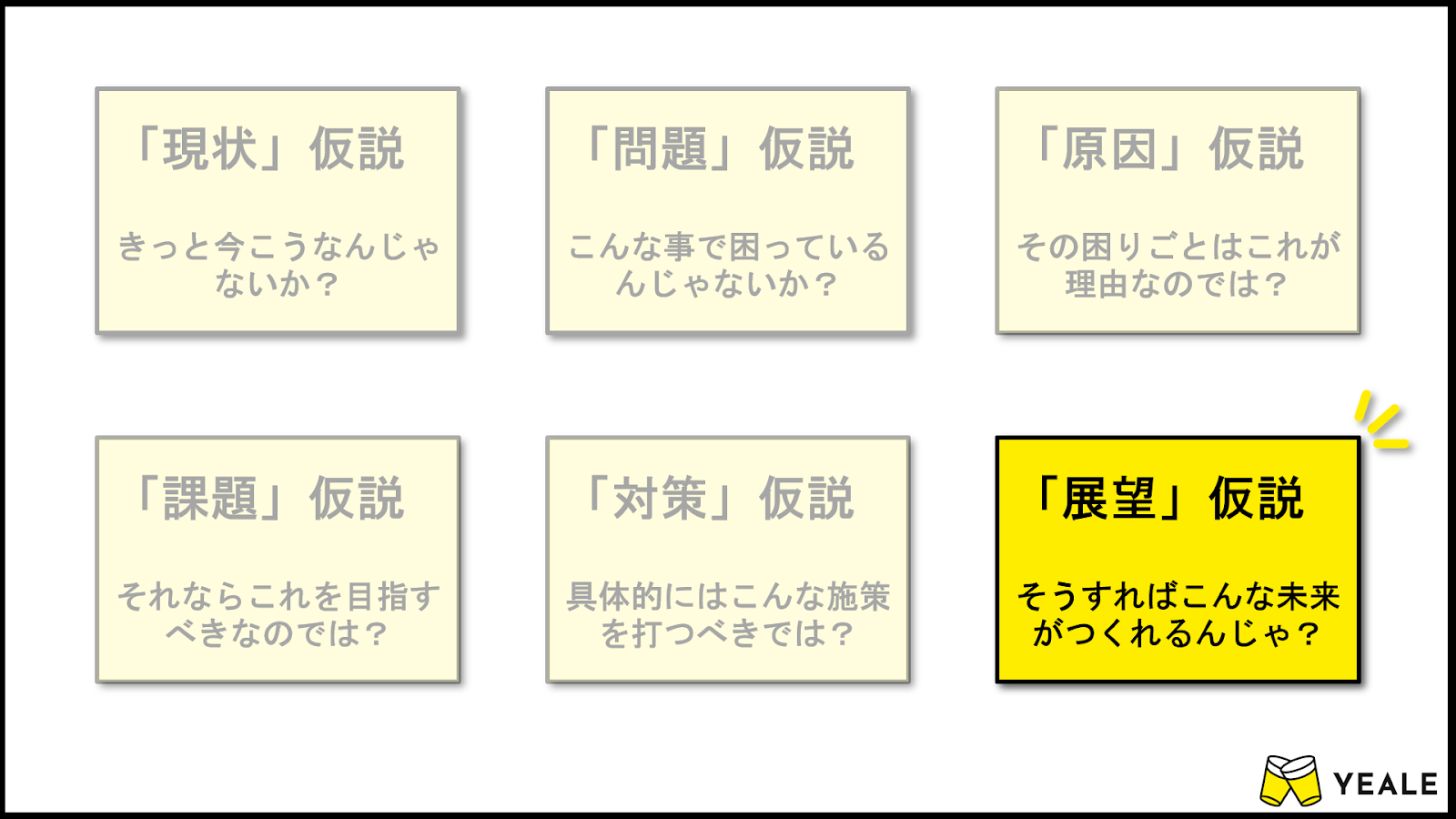

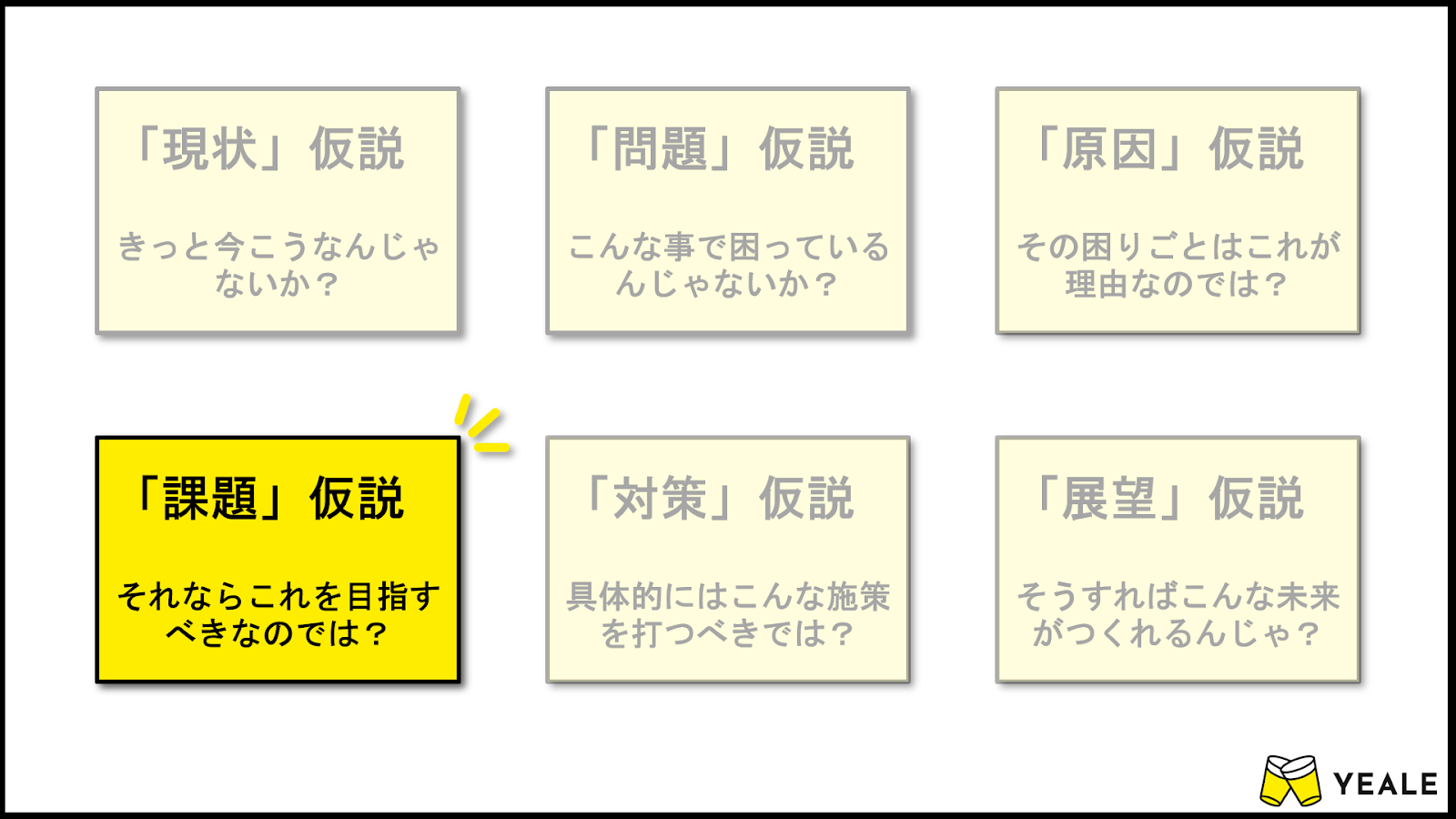

前回、Vol.1では「商談がうまくいかないのは事前準備 (仮説) が足りないから」「仮説には種類がある」ということを書いてみました。

第二弾となる今回は、実際にそれらの仮説があると商談がどうなるのか?仮説をストーリーで繋げるとはどう言うことか?という部分を深掘っていきたいとおもいます。

現状仮説を立てる

まずは、相手の企業が置かれている状況を理解しましょう。

当たり前のように行う「商談相手のHPチェック」はこのフェーズであることが多いです。

そして、そもそも仮説を立てる上で必ず心得ておくべきことがあります。

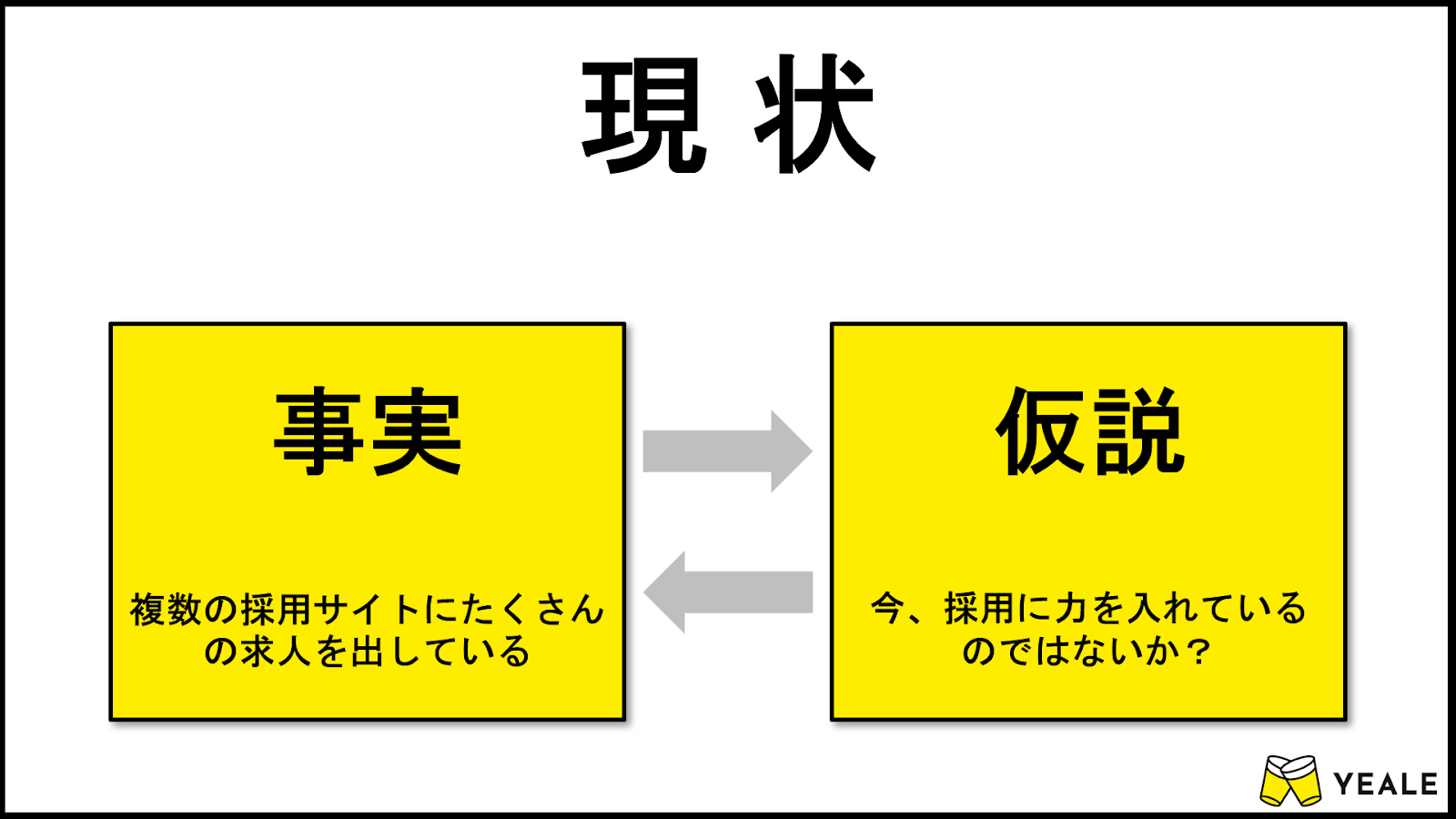

それは、各項目には 『事実』と『仮説』がある ということです。

例えばHPに記載されている内容、IR等で語られていることや数字などは『事実』です。

一方で、◯◯だと言えそう、××××と解釈出来る、といった内容は『仮説』です。

これを切り分けることは重要で、事実は商談の際にわざわざ質問するまでもありません。

むしろHPを見れば分かるような内容を商談でわざわざ質問されると

顧客は一気に冷めてしまうケースもあります。

例えば、「御社は今期で何年目なんですか?」「御社は◯◯のグループ企業なんですね?」などです。

そして、ここでもう一つ重要かつよく勘違いされることがあります。

それは『事実を集めてから仮説を立てる』というのは間違いだ、ということです。

正確に言えば、事実から仮説を立てることもあれば、仮説からそれを裏付ける事実を探しに行くこともある (むしろこっちのほうが実用的) ということですね。

例えばこちらです。

多くの求人サイトや媒体に掲載をしている、という事実から「採用に力を入れているのでは?」という仮説を立てることもできます。

一方で、先に「この企業は採用に力を入れていそう」という仮説から求人状況を確認して確かめることもできます。

どちらが正解 ということはありませんが、もし頭の中になんとなくの仮説があるのなら、それを裏付ける根拠、つまり事実を探しに行くほうが効率がいいですね!

特に、サービス特性上 顧客が似たようなシチュエーションが多いケースでは、他の商談や経験に基づく仮説から始めたほうがよっぽど早いかもしれません。

現状仮説を立てるフェーズでは、商談相手と同じ目線で物事をみる準備をするフェーズです。

明確なゴールはありませんが、おおよそ置かれている環境が理解できたら次のステップへ進んでOKです。

というのも、ステップを進めていく中でまたここに戻ってくるケースも多くあるからです。

展望仮説を立てる

現状について、事実と仮説を用意し「相手の置かれている状況」がおおよそ把握できたら、次は相手の目指している未来や目標など展望について確認していきます。

このステップでは、まず上場企業の場合は中期経営計画書や決算説明資料を見に行きましょう。

こういった資料には基本的に (粒度は様々ですが) 株主に向けて目標やテーマが記載されています。

非上場企業の場合は、会社や代表/役員の方のブログ、SNS、インタビュー記事などを探しに行きましょう。ビジョン、ミッションの他にもう少し具体的なテーマ、目標が語られているケースも多くあります。

この展望仮説を立てるステップでは、基本的には事実の確認から進めるのが吉です。

もちろん業界に明るく、他社動向などを踏まえて仮説が立つ場合はその方が良いですが、そうでもない場合は想定すべき幅がかなり広くなってしまうため事実から拾っていくことが効率的です。

また、会社としての展望や目標、テーマが見えた後は、

商談相手自身やその部門の展望にも仮説を立てられるとなお良いです。

その方の部門が会社の中でどのような役割、期待を担っているのか?

商談相手自身はどのようなことを目指しているのか?その方はどうすれば会社から評価されそうなのか?

一段階掘り下げて仮説を持っておくことも重要です。

商談をするのは企業ではなく、人です。商談先企業の情報は当然のこと、商談相手にまで興味と情報、仮説を持てるのがトップセールスの要素の1つかもしれませんね。

商談相手が企業や部門 (人) として何を目指しているか明確になるか仮説を立てることができたら、次のステップに進んでいきましょう。

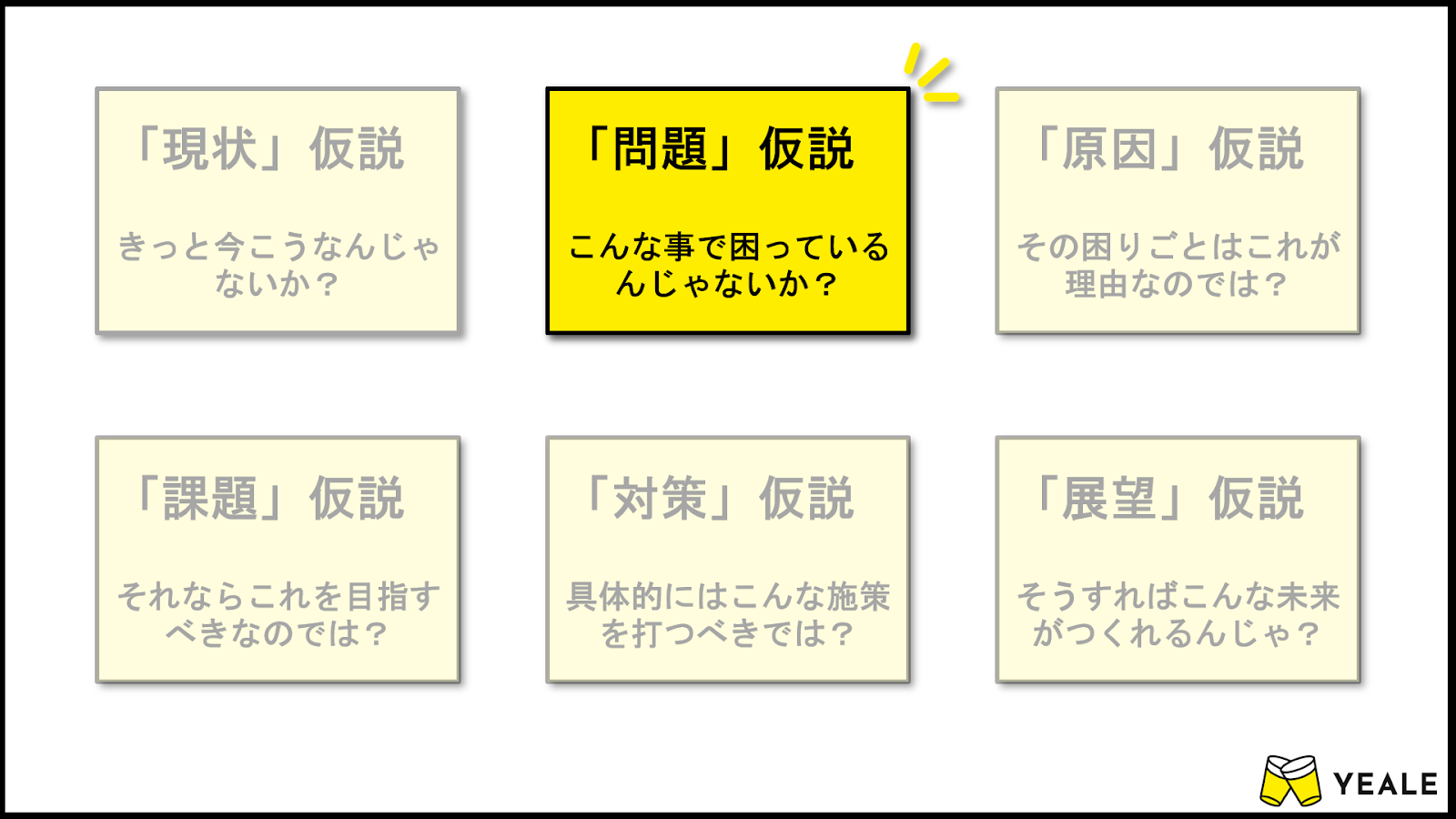

問題仮説を立てる

現状と展望 (理想の姿や目標、テーマ) が見えれば、そのギャップが問題と言えますね!

ということで次は問題リストを作っていきましょう。

まずはここでも、基本的には顕在化/明文化されているものから拾っていきましょう。

例えば先程も出てきた中期経営計画書や決算説明書には、解決すべきことが記載されていることも多々あります。

こういった資料から、まずは『事実』を集めていきましょう。

ただし!問題や困りごとについては、現状とは違い明文化されているものの扱いには注意しましょう。

というのも、本当に困っていることが記載されていないケースや、実際には解決の優先順位が低い抽象的な問題が記載されているケースも中には存在します。

また、顧客自身が困りごとに気づけていない可能性も存在するため、問題 (困りごと) の扱いは慎重になるべきであり鵜呑みにしないよう気をつけましょう。

問題や困りごとの事実をある程度拾えたら、その上で仮説を立てていきます。

この際、基本的には『現状と展望とのギャップ』『商談相手とその競合との違い』『市場環境とマーケットでのポジション』などかけ合わせの観点で仮説を立てていきます。

なおこのステップでは、仮説の精度は一旦おいて、とにかく考えうるだけのリストアップができればOKです。

たとえば、

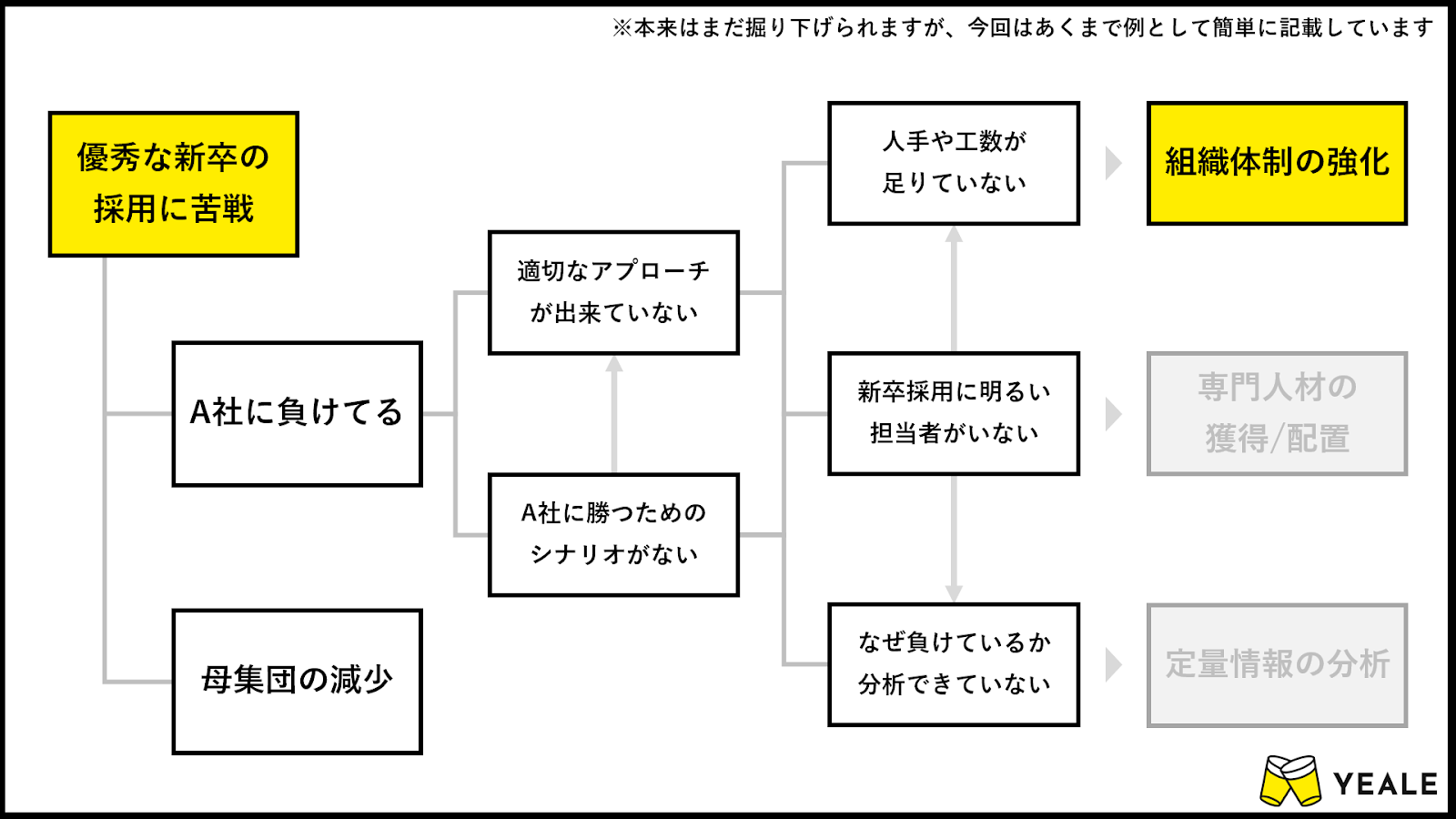

この業界は就職希望者が年々減っている中で、競合のA社が学生へのキャンペーンや広告で第一想起を獲得しているため、優秀な新卒の採用に苦戦しているのではないか?

といったように仮説を立てていきます。

💡ポイント

このとき、「あれそもそもこの企業は新卒採用やってるんだっけ?」となるケースがありますが、そうなった場合は一旦『現状』に戻り事実確認を行いましょう。

仮説構築では各ステップの往復は基本動作です。

こうして、精度はまちまちな 問題 (仮説) リスト が出来上がったら、次のステップに進んでいきます。

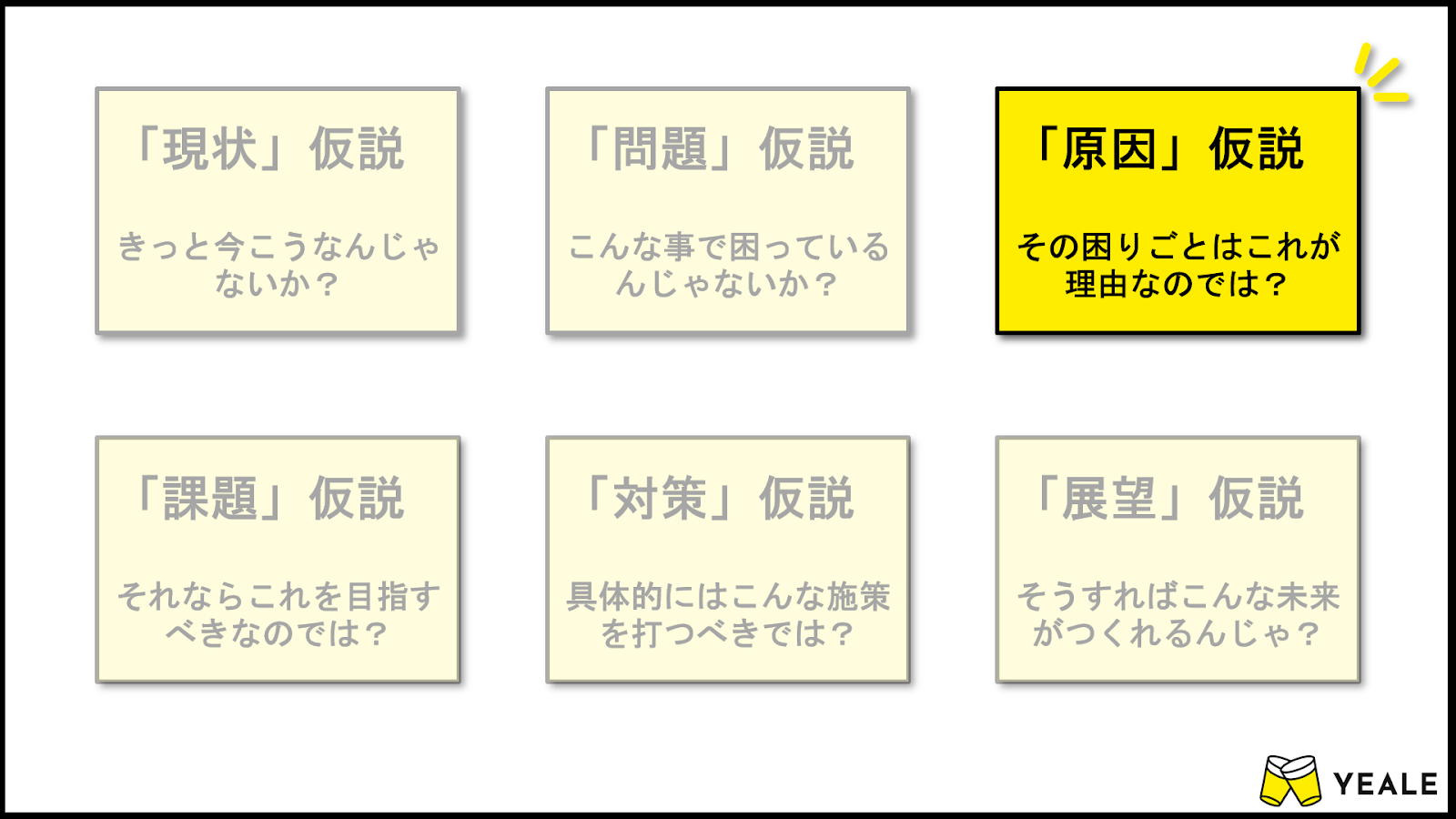

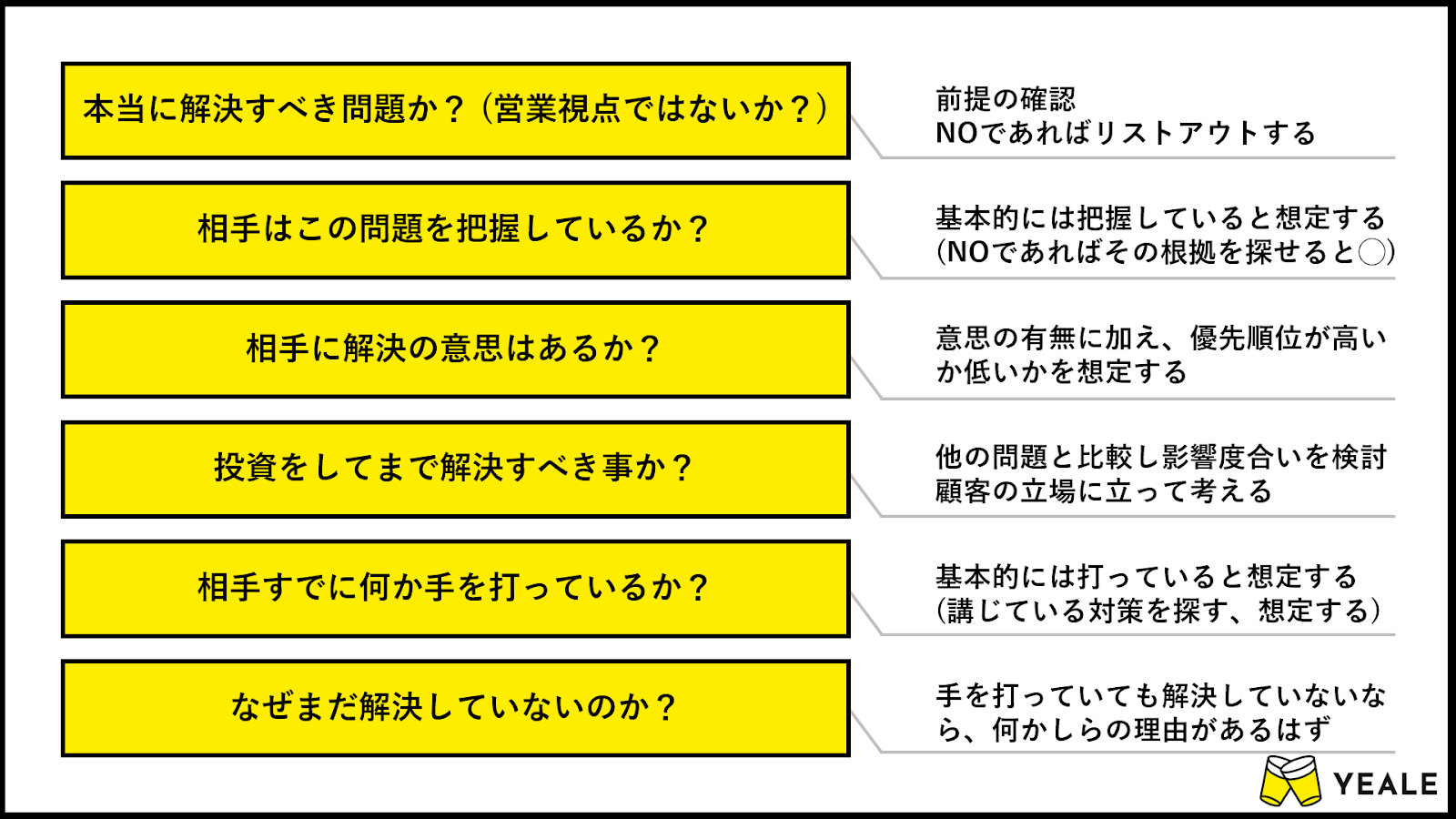

仮説フィルターと原因仮説

次は、出来上がった 問題 (仮説) リスト を掘り下げ、それらを引き起こしている原因を突き止めるのですが・・・

その前に!先程つくった 問題 (仮説) リスト を精査しましょう。

このときに使えるのが、こちらの『仮説フィルター』です。

このフィルターを通して、問題仮説の精度をチェックしましょう。

これらの問いを立て、特に『投資をしてまで解決すべき』と言えるものが確かめる価値のある仮説です。

確かめる価値のある仮説から優先的に、『なぜまだ解決していないのか?』と原因の可能性を仮説立てていきましょう。

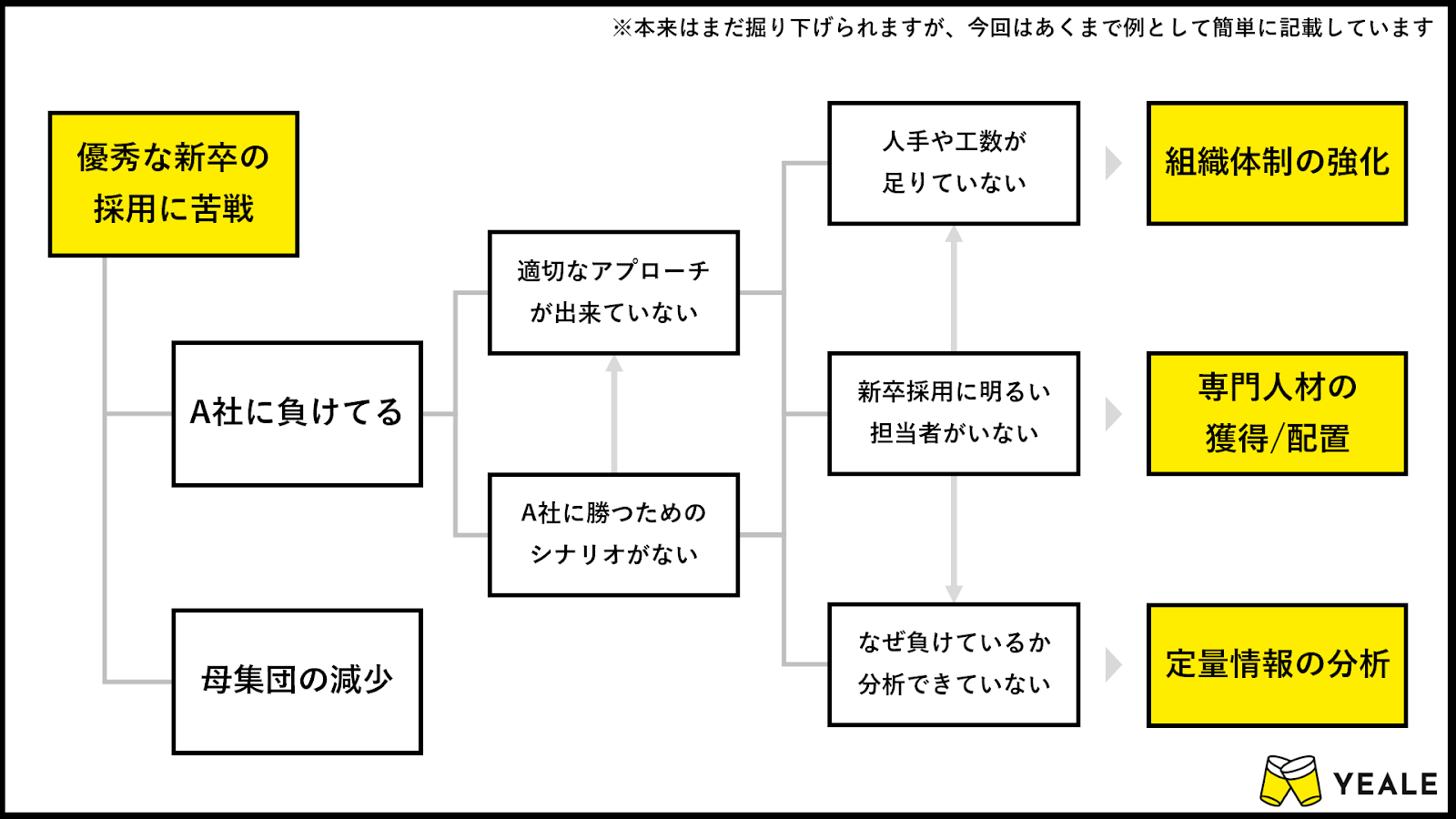

例えば、先程の

優秀な新卒の採用に苦戦しているのではないか?

という問題仮説は、

●顧客が把握し解決の意思がある問題と言えそう

●投資をしてまで解決すべき事だと言えそう

●すでに××××や××××というサービスを利用しているため手を打っている

と確かめる価値のある仮説のようです。

では、それでもなぜ解決していないのか?を探っていくと、例えばこの様になります。

ーーーー

- この業界を希望する学生の総数が減少している

- 競合であるA社に多くの学生を取られているのでは?

- 学生に対してA社と匹敵する、またはA社を超えるアプローチができていない?

- 自社を希望してくれた学生の声をちゃんと聞けていない?分析できていない?

- 採用競合としてA社と戦い、勝つシナリオが見えていない?

- 新卒採用に明るい担当者がいない?

ーーーー

なにやら確認すべきこと、商談で確かめて見たいことが見えてきました。

こうなってくると、当日の商談が答え合わせのようで楽しくなっていきますね!

課題仮説

ここまでのステップを通して、いまこの企業はどのような状況で、何を目指し、どんな事に困っていて、なぜそうなっているのか。という仮説がストーリーとしてつながってきました。

さてここで、改めてにはなりますが『問題』と『課題』について整理したいと思います。

『問題』とは、解決すべき「ネガティブな」事象や状況、ボトルネック

『課題』とは、やるべきことや取り組むべきことなど、未来に向けた「ポジティブな」テーマ

と定義しています。

※詳しくはこちら↓↓↓

この記事のなかでもお伝えしていますが、課題は問題からは生まれません。

困っていることがあり (問題)

それを引き起こしている要素があり (原因)

だからこそやるべきテーマがある (課題)

という関係性ですので、原因の数だけ課題の仮説は存在します。(重複するケースもありますが)

先程立てた原因仮説に対して、もしその仮説が正しいとしたら?という観点で課題を設定してみましょう。

例えば先程の例で行けば、この様になります。

いかがでしょうか。

今回はサンプルとして簡単に記載していますが、このように原因によってやるべきことのテーマが変わってきます。この右端にある黄色いブロックが『課題仮説』にあたります。

ここまでくれば、実際の商談では左から順番に質問を通して確認、合意形成をしていけば答え合わせができるということですね。

基本的な考え方はこれでOKです!

ただ、最後の最後で「今回は別の◯◯を試してみることにしました」となってしまうケースはこの先の仮説が関係しているかもしれません。

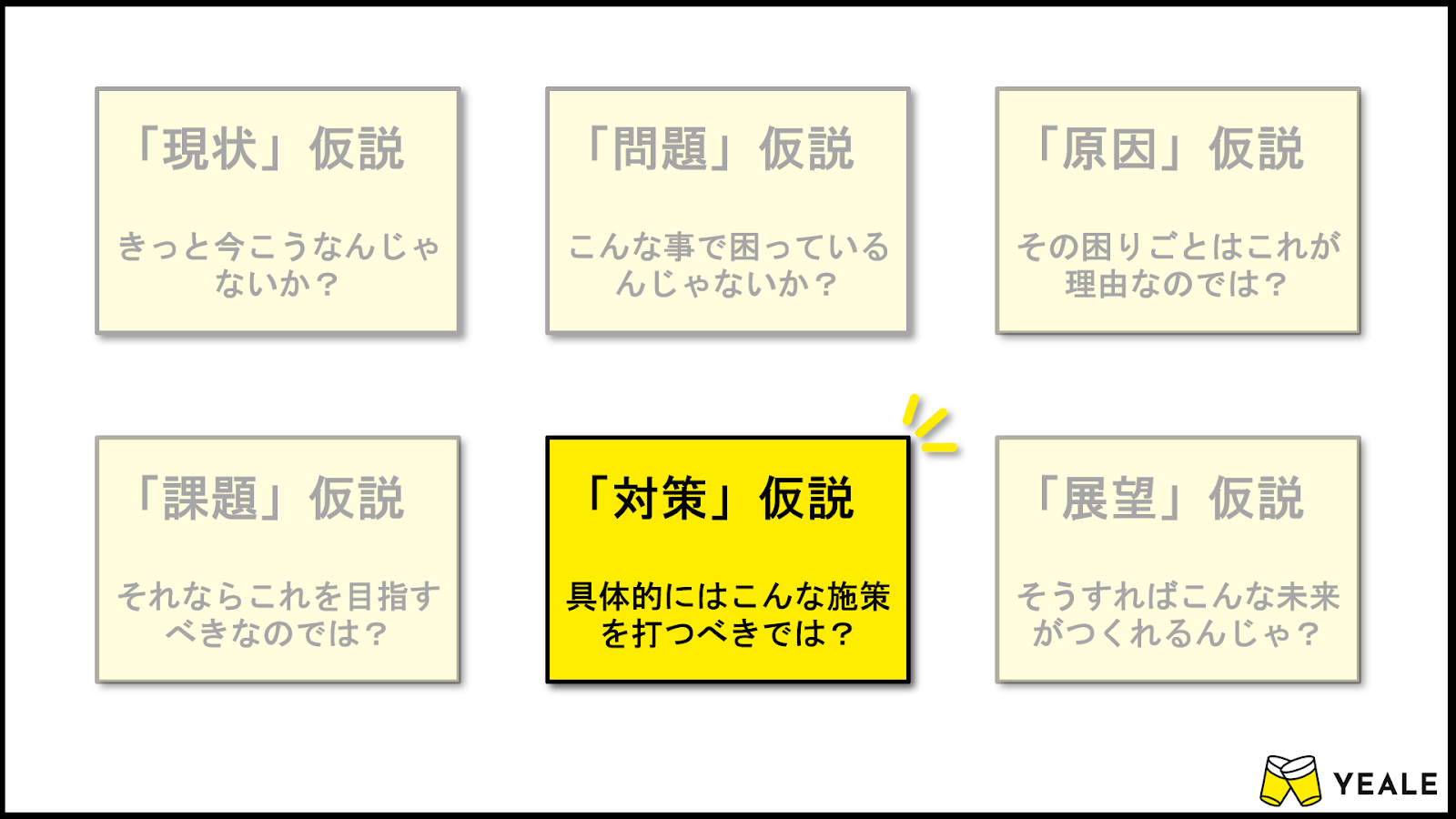

対策仮説

さあ、ようやく提案内容に近づいてきました。(長い道のりでした...笑)

もし、先程の例で採用支援のソリューションを担当している場合はそれが対策にあたります。

というよりも、営業さんが提案するサービスやソリューションは基本的に全てこの対策にあたります。

そのため、ここに仮説はいらないのでは?という方もいらっしゃいます。

しかし、それでは詰めが甘いと言わざるを得ません!

なぜなら、同じ課題1つをとっても対策は複数存在しているからです。

例えば、先程の例で新卒採用の組織体制を強化する必要がある場合

この場合、『新卒採用担当者を採用する』『採用アシスタントを雇用する』『ツールを導入する』など複数の対策が考えられます。

提案をするときには、それらとの比較が発生することを考えなければいけません。

また、例えばあなたが担当しているのが採用支援ツールの場合、単純にツールで出来ることだけを伝える営業をした場合には、最終的にどんな業務にどう活用するとどれくらいの価値が生まれるのか?という最も重要なポイントを顧客の理解度に委ねることになってしまいます。

企業がサービスやソリューションを導入するときには、基本的には解決したい課題が存在します。

そしてその課題には、様々なタスクやTodoが紐づいています。

あなたの提案する内容が、それらのタスクをどれだけ代替、もしくは支援できるのかを訴求するためにも、他の手段と比較し選ばれるためにも、最後にいったん自社のことを忘れて相手が打てる対策や打ち手をリストアップしておきましょう。

その上で、現状や展望の仮説に立ち返り、自社のサービスを選ぶことがベストな条件を整理しておきましょう。

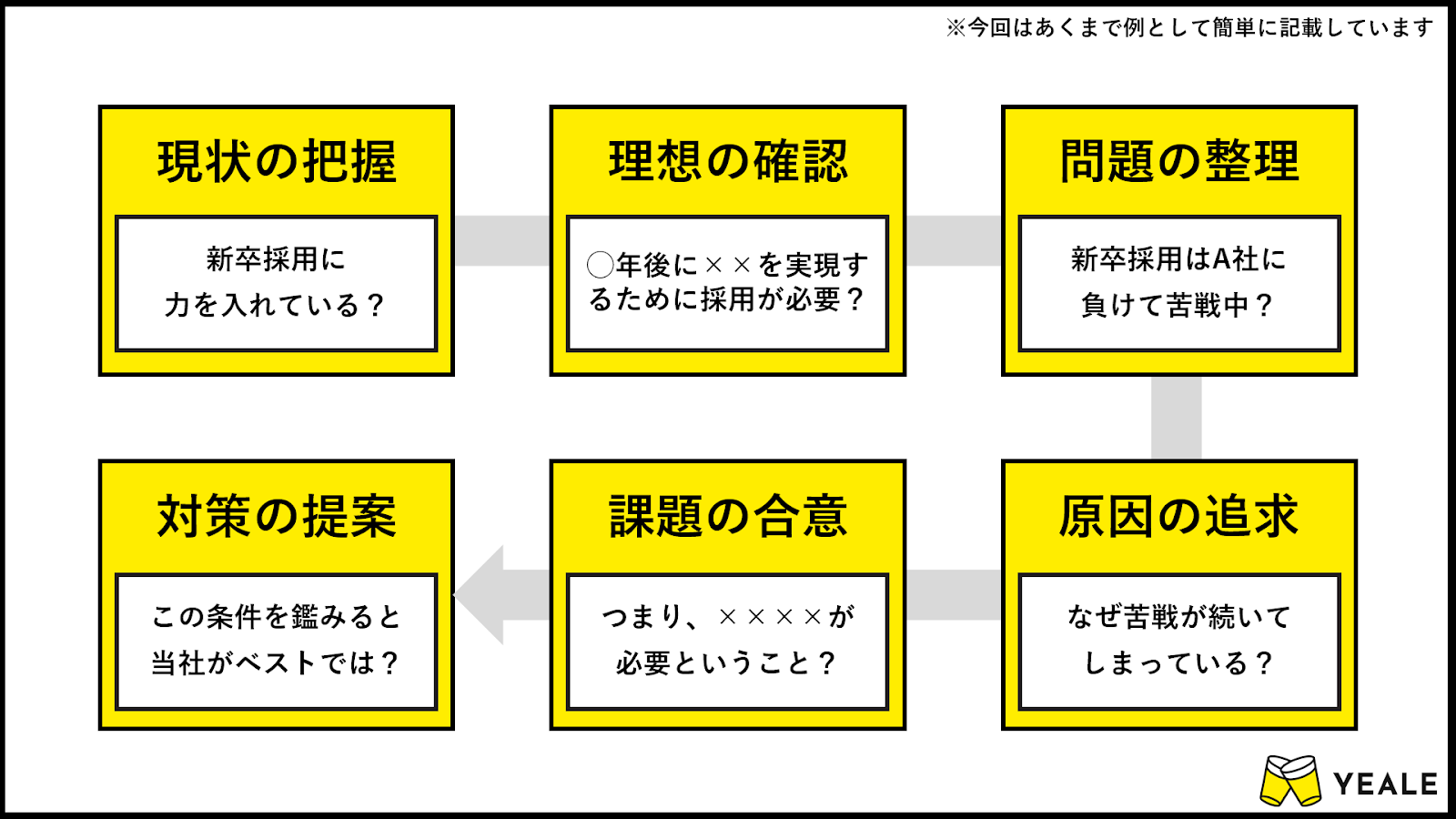

ここまで出来たら、最後はシンプルです。

これまで前提としてきた仮説や条件を、キーワードとして商談で確かめていくだけです。

実際には、このような流れになります。

加えて、自社だけでなく様々な対策、打ち手、解決策を提示できることは商談の性質を大きく分ける重要なファクターです。 相手からすると、自社サービスだけを提案されたり、なんでも自社のソリューションに紐づけて提案をされる商談は『防御』の場になります。 一方で、フラットに自社以外の打ち手や解決策をテーブルに並べてくれる営業に対しては、専門家への『相談』の場になるからです。

注意点

ここまで、かなりみっちりと事前準備をするケースをモデルに書いてきました。

ここまで読んでくださった方の中には、こんなにいらないんだけど?とお思いの方もいるかも知れません。

実際に、事前準備や仮説設計がこれほどしっかりいらないケースも多々あります。

※たとえばインバウンド商談など

今回は、ソリューション商材×アウトバウンド でも使えるフルバージョンで書いていますので、参考になるところだけを活用していただければ幸いです。

また、ここまで仮説の大切さを説いてきた上で、真逆のことをお伝えしますが

仮説はあくまで仮説。決めつけはダメ、ゼッタイ です。

どんなに準備をして商談に臨んでも、全く予想だにしていない展開になることはよくあります。

そのため、仮説はあくまで仮説としてしっかりと準備した上で、商談本番ではしっかりと相手との対話を意識して臨みましょう。

そして、予想もしていなかった展開があった場合はしっかりとストックしておくと良いです。

※ちなみに先輩や上司はこのストックがたくさんあることが多く、事前に立てた仮説にフィードバックをもらうことで予想外の展開になることを防げたりもします。

・・・ずいぶん肉厚なVol.2となりました。

とは言え、全ての商談にそんなに準備して望めないよ!もっと具体的に仮説を立てる方法を教えてよ!

という声が聞こえてきそうですが、分かります。

ということで、次回Vol.3では『現状』と『問題』にフォーカスして、フレームワークを使った考え方を掘り下げていきたいと思います。

どっしりとしたシリーズですが、ぜひ少しでも営業活動の役に立てれば幸いです!