【イベントレポート】JSC

ワークショップレポートNo.3

~結果が出ない原因を考える~

2024年2月6日〜2月7日にJapan Sales Collection 2024(以下JSC)が開催されました!

営業のプロフェッショナル4名に登壇いただいた会場限定ワークショップを、特別にイベントレポートとしてお届けします!

この記事はその第2弾で、ウェルディレクション合同会社 代表社員 向井俊介さんによる「結果が出ない原因を考える」についてです。

登壇者プロフィール

ウェルディレクション合同会社

代表社員 向井俊介

約20年、IT業界において中小から大企業のB2Bの営業領域の職務に従事。国内上場企業から外資上場企業、外資スタートアップの様々な企業に属し、CxO等エグゼクティブに対するビジネスも多く経験。 毎年成績上位者に名を連ね、グローバルNo.1のセールス実績やグローバルNo.1のマネージャーにも選ばれるなど実績を残す。2019年には米App Annie日本法人のカントリーマネージャーに就任し、日本法人全体のビジネスを牽引。2020年7月よりウェルディレクションを創業し、B2B営業のアドバイザーとして上場企業からスタートアップまで、広く営業やマーケティングの側面から企業のビジネス成長に貢献している。学術においてはIT業界における営業及びマネジメントに求められる能力の暗黙知を形式知化する研究を行い、2023年に社会構想大学院大学実務教育学修士号を取得。

営業成果を出すために、何を改善すべきなのか

今回は、『成果を出すために、何を改善すべきか説明できる』ようになることを、ゴールにお伝えしていきます。

初めに、思うように成果が出ない原因は何だと思いますか?

営業パーソンの育成や、仕組みで解決できる問題、組織で取り組む課題など成果を出すためにやるべき事は山のようにあると思います。

私自身もいろいろな企業から「営業パーソンそれぞれの能力を強化してほしい」という趣旨の相談を受けることがあります。

しかし、成果が出ない原因としてあがってくるは、営業パーソン個人の能力以上に、マネジメント能力・組織文化・業務プロセス等の営業組織に関わることの方が多く出てくるのではないでしょうか。(資料1)

【資料1】

このことから営業領域において、営業組織に関わることによる成果への影響度合いの方が、相対的に大きいという捉え方ができそうです。

それでは、より成果への影響が出そうな組織の改善として、何をしていくのがよいのでしょうか。

取り組むべきことの中から今回は「組織内で使う言葉を揃える」をテーマにお伝えします。

組織内で使われる言葉は揃っているか?

.jpg)

営業活動において顧客や課題といった言葉を、耳にしない日はないでしょう。

では、あなたの会社で顧客や課題という言葉はどのように定義されていますか?漠然としたイメージではなく、明確に言語化できますか?

これらの言葉は、さまざまな解釈をされ、広い意味で用いられています。

実際、過去にセミナーを行った企業で、定義の統一された言葉を使用しているところはありませんでした。

少なくとも営業の成果創出に困っている企業において、組織内で使われる言葉は揃っていません。

『顧客』は誰なのか?

顧客という言葉を聞くと、年商○○円以上の会社、設立○○年以上の会社といった組織体を思い浮かべる方が多くいます。しかし、実際に商品を使うのは人です。

そのため、組織体よりもさらに一歩深掘りをして考える必要があります。

顧客は大きく買う人と使う人の2つに分かれます。さらに、この買う人も2つに分けて把握することが重要です。

- 買う人:組織内で上の立場にいるので、長いスパンで全体を俯瞰する

- 意思決定者 (決裁者):購買するかどうかを判断する人

- Economic Buyer:購買判断に対して拒否権を持つ人や会議体

- 例:株主・役員会議・外部コンサルティングファーム

- 使う人:目の前の業務に合わせた、短いスパン、細かい粒度で把握する

- 現場担当者:担当する業務を直接遂行する人

- マネージャー:担当業務領域の組織成果を最適化する人

予算権限を持つ意思決定者(決裁者)が購入を決めても、Economic Buyerが「それはやらない方が良い」と言えば、案件は止まってしまいます。彼らはサービス・プロダクト導入の際に、最終的なボトルネックとなる可能性があり、意思決定者(決裁者)よりも重要度は大きいです。拒否権を持つ存在は、全ての会社に存在するので注意してください。

常に、意思決定者 (決裁者)とEconomic Buyerは誰なのかを意識しておきましょう。

成果がでない理由のひとつに、商談の場で買う人に対して、商品の使い方や便利さといった使う人向けのアプローチをしてしまっているケースがあげられます。

あるいは使う人に対して、サービス・プロダクトの購入をするかどうかという買う人向けの話をしてはいないでしょうか?

このようなちぐはぐなアプローチをしてしまう原因は、買う人と使う人を分けて考えられていないことにあります。そのため、顧客という概念を漠然と扱うのではなく、細分化して捉え、定義を統一していくと良いです。

『問題』と『課題』の違いは?

もう一つよくあるのは、問題と課題を正しく認識していない事です。問題と課題は似たような意味の言葉ですが、どう違うのでしょうか?

問題とは、解決したい事象が起きている今の状況のことです。

顧客が抱えている問題例は、「売り上げが上がらない」・「商談化率が上がらない」などがあります。

課題とは、ゴールに対して、現在取り組めていない領域。ギャップ、障壁、ハードルのことです。

つまり

課題 = ゴール ー 今の状況 (資料2)

です。

【資料2】

仮に、顧客から「売り上げが上がらない」という現状を聞いた営業パーソンが、「弊社のSFAツールは、リードを的確に管理し~、なので営業成績が改善します!」などのようにアプローチしたとしましょう。これでは、顧客はこのツールで問題を解決できるかの判断ができず、成果の出ないアプローチになってしまいます。

なぜなら、まだ問題を引き起こしている原因が特定できず課題がわからない状態で、いきなり解決策だけが提示されているからです。

より身近な例で整理してみましょう。

あなたが病院に行って「ここがこう痛いんです」と問題を伝えたときに、「なるほど、じゃあこの薬を飲んだら治ります!」といきなり言ってくる医師はいませんよね。

まず検査や問診によって原因を見つけ、「肝臓の炎症を止める必要がある」などの課題を特定してから、それに合わせた治療が行われるはずです。(資料3)

【資料3】

営業活動も同じで、問題に対していきなり自分たちのサービス・プロダクト(解決策)を提示してはいけません。なぜ問題が解決できるのか分からないので、お客様も判断ができないというわけです。

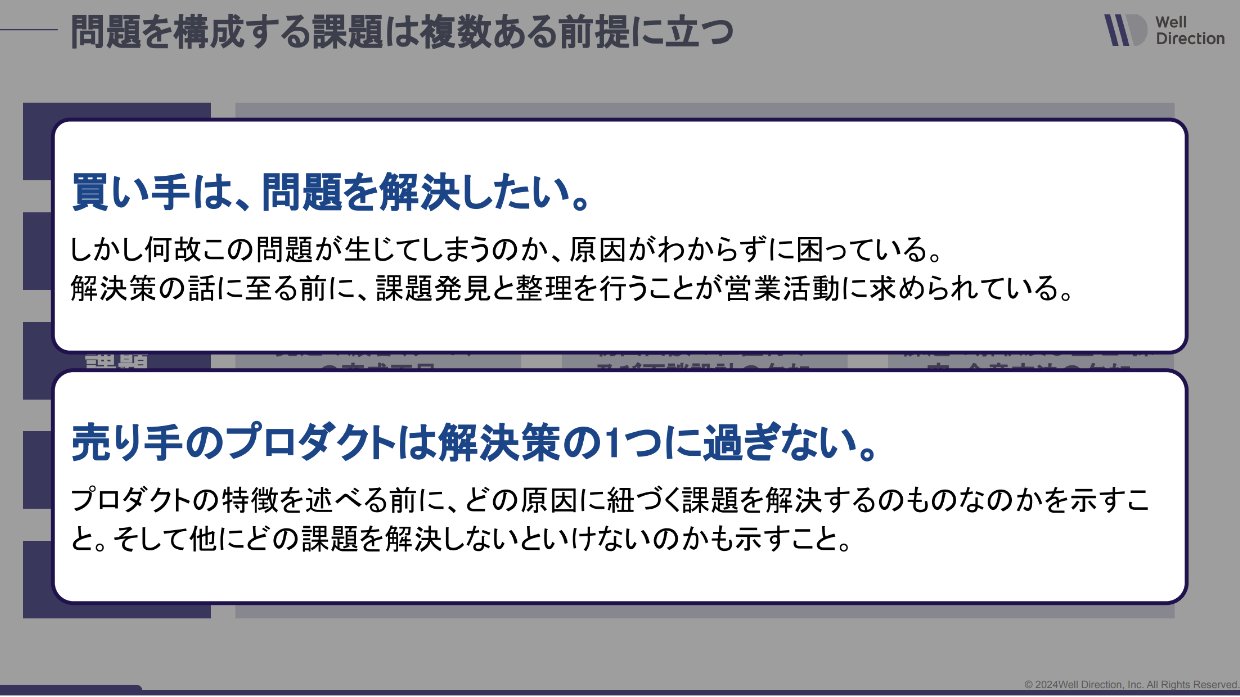

そして原因は1つの問題に対して複数あることがほとんどです。原因が複数あれば課題も複数あります。先ほどの病院の例と同じで、顧客から問題をヒアリングしたら、まず原因の発見と整理を行い、課題を特定することがとても重要です。

また、問題の解決策は複数あるため、売り手のサービス・プロダクトは売り手のプロダクトは問題に対して、解決策のひとつにすぎないと心得ておくことが重要です。(資料4)

【資料4】

次回は……

「顧客」「課題」という言葉は営業活動において使用しない日はないですよね…!

言葉の定義や解釈というコミュニケーションにおいて根幹となる部分を丁寧に整理し考え直す貴重な時間でした。成果を出すためにできることを広い視野で捉え、その重要さを痛感できました!

向井さんありがとうございました!

次回は、営業×テクノロジーについてのレポートをお届けします。お楽しみに!